A soli 24 anni forse non ci si aspetterebbe una consapevolezza così acuta, una sensibilità così concreta, capace di raccontare con parole chiare, trasparenti, efficaci, realtà crude e dolorose. Ma siamo in Liberia e lei fa parte di una generazione nata quando ancora la seconda guerra civile era in corso e ne avrebbe subìto gli effetti in quella che poi è stata la difficile ricostruzione civile e sociale.

Una generazione che ne ha visto le conseguenze nei corpi mutilati, nelle menti spezzate, nei racconti pieni di orrore. Ricordiamo che il Paese ha vissuto un periodo quasi ininterrotto di conflitto interno (prima guerra civile 1989-1997, seconda guerra civile 1999-2003). Un conflitto che colpì il mondo intero per l’arruolamento forzato di bambini.

Le questioni sociali di oggi non sono meno tragiche del fenomeno dei bambini soldato. Semplicemente su queste non c’è l’attenzione internazionale. Ma è grazie a persone come Aria Deemie – giovane giornalista e poeta – nata nel 2001, se i più vulnerabili non sono dimenticati, se le loro storie diventano cronaca, ma anche poesia. Il traffico di esseri umani, la distruzione dell’ambiente, l’impegno verso il fact-cheking sono i temi principali di cui si occupa come giornalista. Poi, c’è la poesia che dà spazio all’empatia e l’alimenta. E così anche i versi raccontano cose difficili da ascoltare, semplicemente con un linguaggio e una partecipazione emotiva diversi.

L’abbiamo intervistata in un momento particolarmente felice della sua carriera poetica. Ascoltarla genera fiducia e speranza nei giovani di questo Paese.

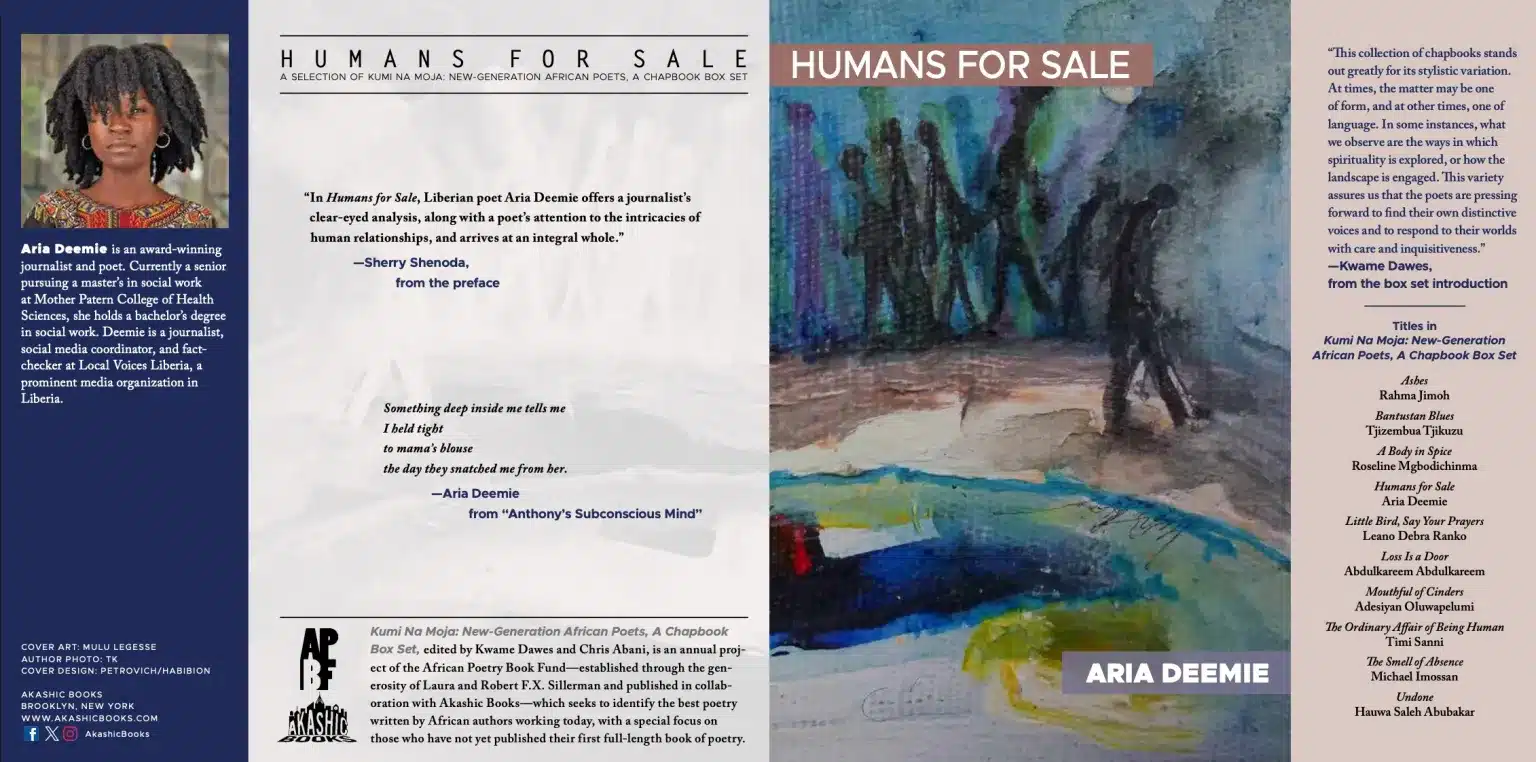

Aria Deemie, sei la prima donna liberiana ad essere stata selezionata per il “New-Generation African Poets Chapbook Box Set“. Si tratta di un’antologia annuale in edizione limitata che presenta i chapbook di poeti africani emergenti, curata da Kwame Dawes e Chris Abani. Cosa hai pensato e provato quando te l’hanno comunicato?

Sorrido sempre quando mi fanno questa domanda, perché ricordo quel momento come se fosse ieri. Quando è arrivata l’email di accettazione, la mia prima reazione è stata l’incredulità, seguita da un senso travolgente di gratitudine. Mi trovavo a un affollato evento scolastico quando ho visto la notifica. Istintivamente, ho colpito il palmo aperto con il pugno, un gesto di folle gioia. La gente intorno a me mi ha guardato senza capire cosa stesse accadendo.

Essere selezionata è stato un fatto personale, ma anche storico. Non stavo soltanto entrando in uno spazio letterario prestigioso; ci entravo come donna liberiana, portando con me il peso di un Paese le cui storie sono spesso sottorappresentate o fraintese. Ho riflettuto su come il mio viaggio di scrittura sia iniziato in modo quieto, quasi invisibile, con poesie scritte per fare advocacy, condivise online e a volte plagiate o usate senza credito. Passare da quel tipo spazio a uno di riconoscimento letterario globale, sotto la guida editoriale di Kwame Dawes e Chris Abani, è stato emozionante.

Ho provato orgoglio, sì, ma anche responsabilità. Responsabilità verso gli scrittori liberiani, verso i sopravvissuti le cui storie hanno ispirato il mio lavoro, e verso i poeti più giovani che guardano da casa e che ora potrebbero credere che questa porta sia aperta anche per loro. È stato un momento elettrizzante, pieno di speranza e fede rinnovate. È come se fosse stata un’opera di Dio.

Il tuo chapbook si intitola Humans for Sale, un titolo di per sé molto potente. Raccontaci di più. Qual è il suo messaggio, c’è un filo conduttore che lega le poesie e cosa desideri che ne traggano i lettori?

Humans for Sale è radicato nella realtà del traffico di esseri umani che viviamo in Liberia. In particolare parla di come la povertà, la disuguaglianza e la mancanza di informazioni trasformino gli esseri umani in merci. Il titolo è deliberatamente provocatorio perché il traffico di per sé è brutale e senza scuse.

Il mio background come fact-checker e la mia formazione universitaria nei servizi sociali hanno plasmato fortemente questo lavoro. Ho visto come i sistemi vengano influenzati, come l’ignoranza venga normalizzata e come il silenzio faccia sì che si continui a fare del male. C’è un detto secondo il quale il giorno in cui smetti di imparare è il giorno in cui inizi a morire nei pensieri e nelle idee, e io ho vissuto di sensibilizzazione pubblica perché ho visto come la consapevolezza possa salvare vite, ristabilire i valori morali e aprire menti intrappolate nella paura.

Al suo nucleo, il filo conduttore tra le poesie è la resilienza. La raccolta espone crude verità su bambini mandati via di casa con false promesse, passaporti sequestrati, corpi sfruttati, ma al tempo stesso mette al centro la sopravvivenza. Sebbene i personaggi delle poesie non siano individui specifici, sono il risultato delle realtà di cui ho fatto esperienza durante il mio lavoro di giornalista. Loro resistono all’oblio. Sopravvivono.

Desidero che il pubblico tragga dalla lettura una consapevolezza priva di pietà. Il traffico non sempre somiglia a un rapimento. Spesso inizia con la speranza di genitori che credono di assicurare un futuro migliore ai loro figli, giovani che si fidano di intermediari, comunità nelle quali il silenzio è normalizzato. Il libro chiede ai lettori di confrontarsi con la complicità, il fallimento delle politiche e la responsabilità morale, sia a livello locale che globale.

Pensi che il tuo lavoro, come giornalista e come poeta, possa aiutare a cambiare le cose? Se questo è successo, puoi darci un esempio?

Sì, lo penso, e l’ho visto succedere.

Il giornalismo raccoglie prove mentre la poesia crea empatia. Dico spesso che la poesia è una sorta di mistero, mi permette di parlare alla coscienza delle persone senza puntare il dito. Di dire ciò che si ha bisogno di sentirsi dire e ciò che deve essere fatto, senza dare istruzioni. L’arte è potere, potere del colore, dell’astrazione, delle molteplici interpretazioni e percezioni. Per me è questo che distingue la poesia.

Come giornalista – non sono un’avvocata – presento fatti, contesti e responsabilità. Ma come poeta, ho con me una bacchetta magica. Posso dare vita alla verità senza nominarla direttamente. Quando ho scritto sul traffico, i fatti che ho esposto hanno contribuito a dare forma al dibattito politico. Ma la poesia ha permesso alle persone di sentire ciò che le statistiche non possono trasmettere. Ho visto lettori impegnarsi più a fondo sull’argomento dopo averlo conosciuto tramite i versi.

In un caso, alcuni estratti da report investigativi sono stati usati in seguito come found poems [“poesie trovate”, composizioni poetiche create riorganizzando parole, frasi o intere sezioni da testi preesistenti, NdT] in Humans for Sale. Tale fusione di giornalismo e poesia ha acceso conversazioni tra lettori che non si sarebbero mai avvicinati a reportage focalizzati sulle politiche.

Il cambiamento non arriva sempre attraverso leggi o riforme. A volte inizia con la consapevolezza, con il dialogo, con il disagio. Il mio giornalismo e la mia poesia esistono per rompere il silenzio.

Ci sono cose che la poesia può dire meglio di un reportage?

Assolutamente. La poesia può contenere contraddizioni senza risolverle. Può comunicare il trauma senza appiattirlo in semplici citazioni. Laddove il reportage deve essere preciso e verificabile, la poesia può indugiare nella verità delle emozioni.

La poesia crea uno spazio dove il lutto, la rabbia e la speranza possono coesistere. Può dire ciò che i sopravvissuti non riescono sempre ad articolare direttamente. Non trae conclusioni affrettate, accetta le ferite.

La verità è che, prima ancora di sapere cosa fosse il giornalismo, ero già una poeta, una voce ostinata che cercava il cambiamento attraverso l’arte, insistendo sul linguaggio come strumento per ricostruire il mondo.

Sei anche una giornalista e ti concentri sulle questioni sociali. Puoi condividere alcune delle inchieste di cui vai più fiera?

È difficile sceglierne una sola, perché vado fiera di tutte le storie su cui ho lavorato. Il mio obiettivo è scavare a fondo, portare alla luce i problemi e mettere le voci delle persone al centro delle politiche che le riguardano. Ad esempio, la mia inchiesta sul progetto del Sistema di Informazioni Climatiche del Green Climate Fund ha rivelato come un sistema di allerta preventivo da dieci milioni di dollari, destinato a proteggere le comunità, sia stato bloccato. Ho anche indagato sull’ondata di caldo estremo e sull’invisibile costo in termini umani del disboscamento, catturando voci come quella di Charles McGill, 89enne, che dice: «Non vogliamo continuare ad abbattere alberi, ma non abbiamo scelta».

Il mio lavoro sulla contaminazione dell’acqua nella discarica di Whein Town ha dimostrato che fin dall’inizio il sito rischiava di inquinare l’acqua della comunità. I residenti ora dipendono da fonti contaminate, affrontano serpenti, roditori e malattie, mentre i serbatoi costruiti dal governo non funzionano più. Ho anche indagato sul traffico di persone (TIPs) quando la Liberia rischiava di essere declassata al Tier 3 dal Governo degli Stati Uniti. La nostra copertura, unita all’azione del Governo, ha aiutato a prevenire il divieto nel 2019. Anche se vado fiera di quel risultato, le realtà persistono; i sopravvissuti convivono ancora con i traumi e le conseguenze. In tutto il mio lavoro, il mio obiettivo costante è rivelare le realtà che le persone affrontano e assicurarmi che le loro voci influenzino le decisioni.

Pensi che il giornalismo in generale possa essere una fonte di giustizia ed empowerment? E la poesia?

Sì. Il giornalismo dà potere informando i cittadini e inchiodando il potere alle sue responsabilità. Fornisce documentazione, visibilità e pressione, creando una piattaforma per il cambiamento. La poesia, d’altra parte, dà potere in modo diverso. Ripristina la dignità, permettendo alle persone di vedersi riflesse, umanizzate e ricordate.

La giustizia ha bisogno sia dei fatti per pretendere il cambiamento sia delle storie per sostenerlo. Un pezzo giornalistico può sensibilizzare con evidenze e contesto, mentre la poesia può pretendere giustizia con un’immediatezza e una verità emotiva che i fatti da soli spesso non possono eguagliare.

Una buona parte del tuo lavoro giornalistico è dedicata al clima, all’ambiente e alla scienza. Quali sono le situazioni più drammatiche in questo ambito in Liberia?

La Liberia sta affrontando una escalation di minacce climatiche: dal caldo estremo alle piogge imprevedibili, dalle inondazioni all’erosione costiera, alla deforestazione, fino agli effetti persistenti di una gestione debole dei rifiuti e di sistemi bloccati dalla precedente amministrazione. La questione più drammatica, a mio avviso, è come il cambiamento climatico amplifichi le disuguaglianze.

Gli agricoltori spesso non hanno accesso ai dati meteorologici, rendendo i loro mezzi di sussistenza più vulnerabili. Le comunità urbane soffrono di stress termico senza spazi verdi adeguati. I lavoratori informali, come le donne al mercato o le persone che lavorano nelle discariche, sono esposte quotidianamente a pericoli ambientali con poche o nessuna protezione. Sebbene i rapporti suggeriscano che l’attuale amministrazione stia cercando di affrontare alcune di queste sfide, la supervisione e la consapevolezza sono ancora carenti, e l’Agenzia per la Gestione delle Disastri dice di essere sottofinanziata.

Sei nata e cresciuta in Liberia e fai parte di una generazione che ha ereditato i racconti inquietanti della guerra e il pesante silenzio che segue la pace. Quanto pesa questo silenzio su di te e come riesci a spezzarlo?

Sono nata nel 2001, ma sono cresciuta immersa nelle conseguenze della guerra. L’ho ereditata dai miei genitori e i miei nonni, attraverso storie che non sono mai state astratte, mai lontane.

Appartengo al gruppo etnico Mano. La mia comprensione della guerra è iniziata con i racconti di mia madre. Mi racconta spesso di quando, da ragazza, era seduta davanti alla televisione e sentì il presidente in carica parlare apertamente dell’eliminazione dei popoli Mano e Gio dalla contea di Nimba. Quel momento segnò l’inizio del terrore per molte famiglie.

Il giorno in cui il ramo materno della mia famiglia fuggì dalla casa di Monrovia per dirigersi verso Nimba, partirono di nascosto sull’ultimo autobus della National Transit Authority, guidato da un uomo originario di Nimba ma fluente nel dialetto Krahn. Uomini armati fecero irruzione nella casa dopo che erano già riusciti a scappare, sulla base di informazioni fornite da un vicino, un uomo Krahn. Non trovando la mia famiglia, uccisero lui al loro posto. Molto rapidamente, però, la guerra smise di fare distinzioni tra le tribù. Le altre persone che erano fuggite dallo stesso cortile rivelarono in seguito questa notizia. Anche il popolo Krahn fu poi massicciamente preso di mira e ucciso. Ciò che era iniziato come una persecuzione etnica si trasformò in una guerra che divorò tutti. Nessuna identità offriva protezione. La guerra non conosceva tribù.

Mio nonno era un reverendo. Il giorno in cui fuggì con la famiglia sull’autobus, gli fu anche consigliato di cercare rifugio nella chiesa luterana, ma il suo istinto gli suggerì di scappare verso Nimba. In seguito si seppe che coloro che vi si erano rifugiati furono massacrati. Se fosse rimasto lì, anche la mia famiglia non sarebbe sopravvissuta.

La guerra ha cambiato ogni cosa. La mia famiglia è passata da una vita stabile da classe media alla sopravvivenza nei villaggi e infine all’esilio. Ho visto le cicatrici che ha lasciato sul mio popolo e oltre esso. Anche mio padre, Mano anche lui, porta con sé i propri ricordi. E crescendo ho allenato il mio sguardo ad andare oltre l’etnia, per vedere come un’intera nazione sia stata fatta a pezzi, frammento dopo frammento.

Sono cresciuta ascoltando storie di fuga, tortura e perdita. Mia madre parla spesso di suo padre, un tempo un uomo rispettato con un buon lavoro, che durante la guerra camminava da Nimba alla Costa d’Avorio trasportando a piedi prodotti agricoli per mantenere lei e i suoi fratelli e sorelle in esilio, così che potessero andare a scuola, e poi tornava indietro a piedi. Crede che quei sacrifici abbiano distrutto la sua salute. È venuto a mancare poco più tardi. La guerra non è finita quando le armi hanno taciuto.

Sono nata nel 2001, durante la fase finale e più violenta della guerra civile. Mia madre era tornata a Nimba con me e i miei fratelli: bambini piccoli, uno con una gamba ingessata, un altro ancora in fasce. Ci portò in esilio come poteva: a piedi, in autobus, ovunque la sopravvivenza lo permettesse. I nascondigli non erano mai davvero sicuri.

Non ricordo i razzi o gli spari, ma ricordo la voce di mia madre che diceva: «Saresti potuta morire durante la guerra». Ricordo anche la speranza. Quando Charles Taylor fu arrestato, la gente diceva che c’era un arcobaleno intorno al sole. Quando Ellen Johnson Sirleaf fu eletta, i miei genitori si vestirono con magliette bianche, jeans blu e cappellini bianchi e si unirono ai festeggiamenti. Era come un raggio di sole dopo una lunga tempesta.

Anni dopo la guerra, la mia famiglia tornò a Monrovia. Ristrutturarono quella stessa casa dalla quale erano fuggiti per paura, e oggi mia nonna vive ancora lì. Quella casa è una prova silenziosa di ritorno, resilienza e continuità dopo lo sfollamento.

Oggi il silenzio vive nel lutto, nello stigma e nell’idea pericolosa che dimenticare equivalga a guarire. Ciò che è stato vissuto può sempre rivivere nella memoria, nel subconscio, nel trauma ereditato.

Il silenzio vive anche nella mancanza di responsabilità irrisolta. I crimini di guerra sono stati sentimentalizzati. Il carnefice di qualcuno è diventato l’eroe di qualcun altro. Le armi, un tempo presentate come protezione, si sono trasformate in strumenti di massacri, stupri, brutalità e violenze contro donne e bambini. Ascolto spesso i racconti dei sopravvissuti e so che le ferite sono ancora aperte.

A volte vorrei poter tornare indietro per annullare gli squilibri di potere, le influenze straniere mai affrontate, la corruzione che ancora oggi sorveglia l’oro del paese mentre le persone restano ferite. Ma come diciamo qui: basta con quattordici anni di sofferenza. Non possiamo tornare indietro.

I giovani sono la spina dorsale dell’Africa, eppure restano esclusi dalla politica e dai processi decisionali. Perché?

Quando ero bambina, in molte case africane c’era un certo barattolo di biscotti. Lo aprivi aspettandoti dei dolci, ma dentro trovavi aghi e fili. Ciò che sembrava qualcosa da condividere era in realtà uno strumento di controllo. Così spesso funziona la politica per i giovani in Africa.

I giovani sono esclusi perché i sistemi temono il cambiamento. Allo stesso tempo, i giovani diventano vulnerabili nelle mani di dittatori e politici corrotti, in genere la generazione più anziana, che sa come sfruttare la disperazione. Quando chi detiene il potere ha già consumato tutti i biscotti nel barattolo, li sostituisce con aghi, pronti a pungere chiunque osi allungare di nuovo la mano.

Per questo mi sono sempre sentita a disagio con la politica partitica. Ho visto come privi le persone del pensiero razionale quando il potere le avvantaggia. Al governo, i torti vengono ignorati; solo all’opposizione diventano improvvisamente visibili. Finché ai giovani vengono offerte briciole – piccole somme di denaro, favori o promesse – le politiche, l’equità generazionale e una vera rappresentanza vengono messe da parte.

Il potere resta concentrato perché l’accesso ad esso è legato all’età, alla ricchezza e al clientelismo, sistemi ereditati da strutture tradizionali in cui l’autorità era riservata a capi ed anziani. L’età è sempre stata associata alla saggezza e, per molti aspetti, lo è ancora. Ma la saggezza non deve essere confusa con il monopolio. Oggi i giovani vengono spesso consultati in modo simbolico, ma raramente viene loro affidata una reale autorità.

Eppure i giovani sono già in prima linea nell’attivismo, nell’arte, nell’azione climatica, nel giornalismo e nell’organizzazione comunitaria. Alcuni hanno rifiutato lo status quo e si sono elevati al di sopra delle politiche transazionali. Sanno che l’inclusione non può restare retorica: deve tradursi in veri posti al tavolo delle discussioni, vero potere decisionale e vera responsabilità. Il futuro dell’Africa non può essere costruito su briciole e aghi. Deve essere costruito su fiducia, equità e condivisione del potere.

Tra le molte atrocità di quel periodo ci sono state la violenza di genere e lo stupro. Giustizia non è mai stata fatta davvero… Ancora oggi la violenza di genere è diffusa. Qual è la situazione in Liberia? Ne parli nei tuoi scritti?

In Liberia, la violenza di genere rappresenta una crisi grave e irrisolta. Esistono quadri giuridici, ma l’applicazione è debole, le condanne sono rare e lo stigma mette a tacere le sopravvissute. Cercare giustizia spesso espone le vittime al biasimo, all’incredulità o alla rivittimizzazione. La violenza persiste non solo per azioni individuali, ma a causa di un fallimento sistemico.

Sebbene Humans for Sale si concentri sulla tratta di esseri umani, la violenza di genere è profondamente radicata nella storia, in particolare nel modo in cui donne e ragazze vengono sfruttate, silenziate ed espropriate. La tratta non esiste in isolamento: è sostenuta dalle stesse disuguaglianze, dagli squilibri di potere e dalle norme culturali che rendono possibile la violenza sessuale e di genere.

Oltre a questo lavoro, la mia scrittura affronta costantemente la violenza di genere. Ho scritto diverse poesie sul tema della violenza sessuale e dell’autonomia delle donne, tra cui A Female Creed e A Country Where Culture Overrides Sexual Violence. Nel 2019, il mio lavoro è stato parte del progetto “Say Enough” Cypher, un’iniziativa di Oxfam Liberia che ha messo in luce le cause profonde della violenza di genere, sfidando la colpevolizzazione delle vittime e chiedendo responsabilità. Il mio obiettivo è sempre stato quello di sensibilizzare.

Oltre alla scrittura, ho partecipato a iniziative di advocacy che utilizzano arte, narrazione e coinvolgimento comunitario per contrastare la normalizzazione della violenza e affermare che le vite e i corpi di donne e ragazze contano. Perché finché la giustizia in Liberia non diventerà coerente, centrata sulle sopravvissute e realmente applicata, affrontare la violenza di genere resterà una lotta sia politica sia culturale.

Quali donne sono state punti di riferimento nella tua vita – nella dimensione personale, pubblica o storica?

Mia madre, prima di tutto. È stata il primo e più duraturo punto di riferimento. Ha una fede incrollabile in Cristo Gesù, fondata sulla responsabilità, sulla disciplina e sulla compassione. Attraverso il suo esempio ho imparato la resilienza molto prima di avere le parole per definirla.

Robtel Pailey è un’altra influenza potente. Vederla servire come 177ª Oratrice della Liberia è stato per me un momento decisivo. Quando ha preso la parola e ha parlato senza paura né favoritismi, dicendo la verità al potere, con potenza e arrivando dritta all’anima, ho sentito i brividi. Da allora seguo attentamente il suo lavoro. È la personificazione del coraggio intellettuale e della chiarezza senza compromessi.

Sono anche profondamente radicata nella storia nera e nel lavoro delle scrittrici e degli scrittori neri contemporanei, e tra tutte Maya Angelou resta una guida costante. Le sue parole da tempo riecheggiano nella mia filosofia di vita e d’arte: «La mia missione nella vita non è semplicemente sopravvivere, ma prosperare; e farlo con un po’ di passione, un po’ di compassione, un po’ di umorismo e un po’ di stile.»

Questa missione rispecchia il modo in cui cerco di vivere, scrivere e muovermi nel mondo.

*****

Intervista a cura di Antonella Sinopoli

Link all’intervista originale in inglese

Leggi Il lamento di Bessie

Leggi La signora Gray

Leggi Sono quella cosa che non smette mai di provarci

Leggi Conosci il tuo valore